DALIのブックシェルフ型スピーカー「ZENSOR 1」を、今更ながら手に入れた。

出音の感想と、内部の様子を記す。

大ヒット作

2011年発売の製品で、発売を終了した今でも何かにつけ比較されがちの、一大ヒットを記録したDALIエントリー向けブックシェルフ型スピーカー、ZENSOR 1。

相当数売れたようで、入手自体は容易。ただ、後継機種が発売されている今でも、中古市場で高値で取引されている。いわゆる名機である。

このスピーカーが発売されていた当時、パソコンの音声再生用として、デスクトップ用のスピーカーを探していたことがあり、この製品も導入の候補に挙がった。

試聴ができる家電量販店に赴き、ほかの機種と絡めて聴き比べた。しかし、環境の影響か、悪くないけどとりわけ良い音だとも感じず、別のスピーカーを我が家に迎え入れたのだった。

そのときはたしか、タンノイの「Mercury F1 Custom」にしたはず。当時はフロントバスレフに拘っていたのもあって、これにしたんだったな。たしか。

そのあと、昨年にスピーカーが故障したさいに、後継シリーズのひとつ「SPEKTOR 2」を導入するも、馴染めずすぐに手放してしまった。

だから、自分の耳はDALIのスピーカーとは相性が悪いのだろうと思っていた。

今回入手した動機は、その「相性の悪さ」を再確認するためだった。

改修前の音

しかし、良い意味で裏切られた。

こんなに中高音が際立つスピーカーだったっけ? もっと平面的で、曇っている印象だった。音場が広く、明るく上品。

さらに、低音もけっこう下まで出ている。量感にはバスレフ特有の軽さはあるけど、あまり気にならない。

綺麗にまとまっている。当時のイメージを覆されたのだった。これは人気にもなるわな、といった印象。

また、10年前と現在では、自分の感性はまったく異なる可能性もあることに気付かされた。

分解/整備

今回入手したのは、前面にやや使用感があるもの。

そのぶん相場より少し安く手に入ったのだけど、整備する手間を踏まえれば、もっと状態の良いものを吟味してもよかったかもしれない。

ただ、エンクロージャーの側面はかなり綺麗なため、筐体の改修はせず、内部の整備を中心に進める。

サランネット

片方の一部が破れている前面サランネットは、新たに張り替える。

幸い、ネットフレームの裏側には、ネットを固定できそうなスペースがある。

既存のネットを剥がす前に、前面下部にあるエンブレムを取り外す必要がある。

エンブレム自体は接着剤でくっついている。裏面から6.0mmのドリル刃をあてて、ある程度くり抜くと、意外とあっさり外れる。

今回前面ネットとして用意したのは、綿麻生地。

麻の素朴な「シャリ感」とあまり密にならない織目が、スピーカーネットに向いていそうだったから。

張りかたは、以前「J216 PRO」で行った方法とまったく一緒。生地と一緒に買っておいた布用両面テープが、ここでも活躍する。

ユニット

筐体内部を見ていく。

ウーファー、ツイーターともに六角穴のネジで固定されている。

ウーファーは、めずらしい7点留め。しかも「DALI」の刻印入りネジが使われていて、エントリーモデルながら特別感がある。

ただ、ツイーターのオスの平型端子が固定されている「耳」の部分は、メス端子を引き抜こうとすると、かなりたわむ。ヤマハの「NS-1000MM」での経験が頭をよぎる。

貧弱なので、ケーブルの抜き差しの際に折らないよう注意が必要。

各ユニットの造りは、さすが現代モデルだけあって、洗練されている。

ウーファーのラバー製エッジがむき出しで、そこにも小さく形押し加工が施されている。

吸音材

吸音材は、カサカサの化繊ウール。天面、背面、底面の3面に、コの字型に置かれている。

ツイーター用のケーブルは、この吸音材に埋もれるように配され、内部の結線バンドで固定される仕組み。また、ウーファーに渡るケーブルには、おそらくバスレフダクトとの接触によるノイズを抑制するためのウールが巻かれていたりと、ていねいな造り。

今回は、このあたりは弄らない。

ディバイディングネットワーク

ディバイディングネットワークの基板は、例によって背面のコネクターユニットの裏側に固定されている。

なんの変哲もないように見える基板。

ところが、パーツを外してみると、基板の印字と実際に搭載されているパーツの数値に相違があるものがある。

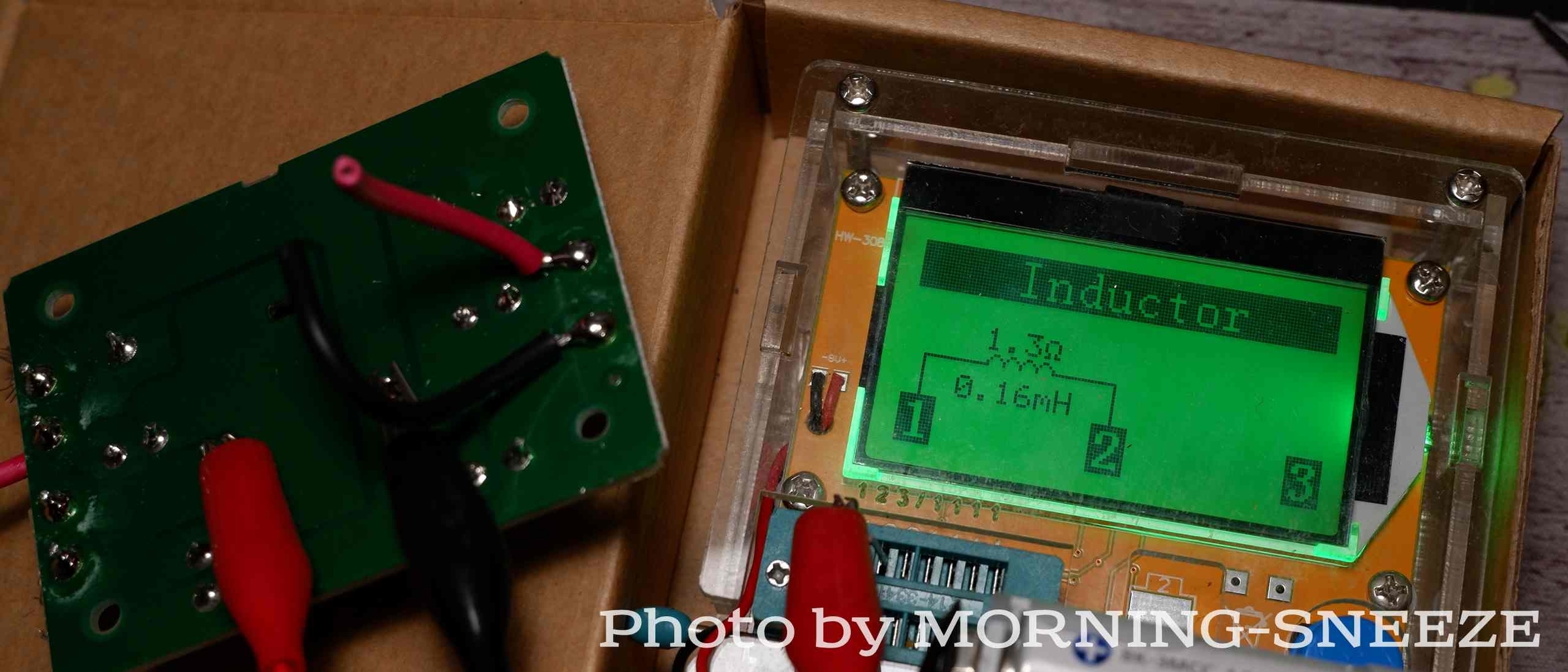

手元の計器がショボいのでインダクタンスはあてにはならないけど、一応、以下の通り。

搭載直前で設計の見直しをされたのだろうか。

それに、使われているメーカーも統一されていない。メーカーはおそらく同じでBENNIC製だけど、ロットがバラバラであるような印象。

ちょっと不可解。

というか、今まで基板にある数値をそのまま実装されているとあたりまえのように信じてきたけど、そうでない場合もあるのか。今回はコイルの0.3mHという値が大きすぎる気がして、試しにテスターをあててみたから発覚したものの、これからは自分で測定するまで、すべて疑ってかからないといけなくなる。 → 追記あり

ここでの整備は、コンデンサーと抵抗器の更新、ケーブルの引換えを行う。

既存の基板のホールに未加工で入りこめることを念頭にチョイス。

抵抗器は酸化金属皮膜抵抗とする。

盛りこむ容量は、既存の実装値のほうを信じて、そちらと同じものとする。

ただし、大型であるフィルムコンデンサーはそのまま基板に乗らないため、MDFでボードを物理的に拡張して、そこに接着剤で固定する。

拡張しても基板をコネクターユニットに固定した状態でエンクロージャー内に仕舞いこめるよう、一応寸法に配慮したつもりだったけど、パーツを固定したら結局ギリギリ入らなくて、分離して前面のウーファー孔からネジ留めする羽目に。

改修後の音

ここまで整備して、音を出してみる。

定数を弄ったわけではないので、そこまで大きく変わることはない。

しかしそれでも、高音域はひずみが取れて綺麗になったものの、張りがやや減退した模様。フィルムコンデンサー化の副作用だろう。

周波数特性的には、4kHz付近にあった落ち込みが無くなっている。ただ、これは意図しておらず、なぜなのかわからない。コンデンサーの特性由来だろうか。

まとめ

この記事を書いている最中も、いろいろなジャンルの音楽を試聴し続けている。妙なクセもなく、とても聴きやすいスピーカーである。なるほど大勢に好まれるのもわかる気がする。

また、ヤマハの「NS-BP200」でもそうだったけど、現代機はエントリークラスでも造りがしっかりしているのだと改めて感じた。しっかりというか、素材の使い方とか、手の抜きかたみたいなものを含めた総合的な仕上がりが良い。「上手いことまとめたな」と思わされるのだ。

まさに、オーディオの「入門」として相応しいスピーカーだと思うのだった。

(追記1) 基板のリニューアル?

上記の機体を手放して一年と半年、別の機体が手に入ったので開腹したところ、ネットワーク基板が上記と異なっていることに気づいたので追記しておく。

メーカーは同じBENNIC製っぽいけど、使われているパーツがより現代的。

また、基板のシルク印刷された数値と実際に乗っかっているパーツの相違がなく、揃っている。これは、基板のシルク印刷側が変更されているのが確認できる。

どこかのタイミングから修正されたものが製造されて、それが今回手元に届いたもの、ということのようだ。

(追記2) ドライバーユニット

数度の整備をしているのに各ドライバーの姿を写真を撮っていなかったことに気づいたので、ここに載せておく。

しかし、なんでツイーターのラベルをカメラに収めていないんだろう……。

終。