オンキヨーの大型ブックシェルフ型スピーカー「D-500II」の音を聞いてみたり、扱いやすいように改修するなりしてみた。その所感。

バブリーな高級機

1980年代オンキヨーの「Liverpool」シリーズは、過去に「D-200II」「D-200」「D-150」と見てきた。そのどれも良いスピーカーだった。あんな素晴らしいものを世に出していたメーカーが、なんで今は見る影も無いのか不思議なくらいに……。

今回入手した「D-500II」というスピーカーは、シリーズの上位機種のようだ。

D-200IIを入手した時点で、存在は知っていた。まず間違いなく音が良いことも想像できた。でもこれまでなかなか手が出なかったのは、その大きさだ。机の上に置くには大きすぎるし重すぎる。

狭い部屋でデスクトップオーディオを嗜む身としては、スピーカー本体のサイズはかなり気にする。ダイヤトーンの「DS-A7」などでそうだったように、結局のところ自分の環境では役不足になってしまうのがわかっているので、興味があったとしても入手は控えなければならないのだ。

それでも今回入手したのは、やっぱりこのスピーカーは一度は音を聞いておこうという気持ちが強かったから。

国産スピーカーのバブル最高潮で、投入された物量と音質のバランスがおそらく最高であろう時期に作られたシリーズのスピーカーの上位機種とあれば、多少のオーバースペックなら無視してでも堪能しておくべきだろう、という気になったのだった。

外観

体躯

背面のラベルによると、1本あたりのウェイトは12kgとある。とにかく重い。

表層仕上げ

仕上げは背面を除き突板を張っている。上塗りはおそらくラッカーだろう。

下位モデルは全面木目調のPVCシートだったので、この点だけでも作りこみの違いがわかる。

筐体背面のみPVCシートなのは、後継にあたる「D-102AXLTD」と同じ仕様だ。シートの質感も似ているようだし、あちらはこのスピーカーを踏襲したものなのかな。

バスレフダクト

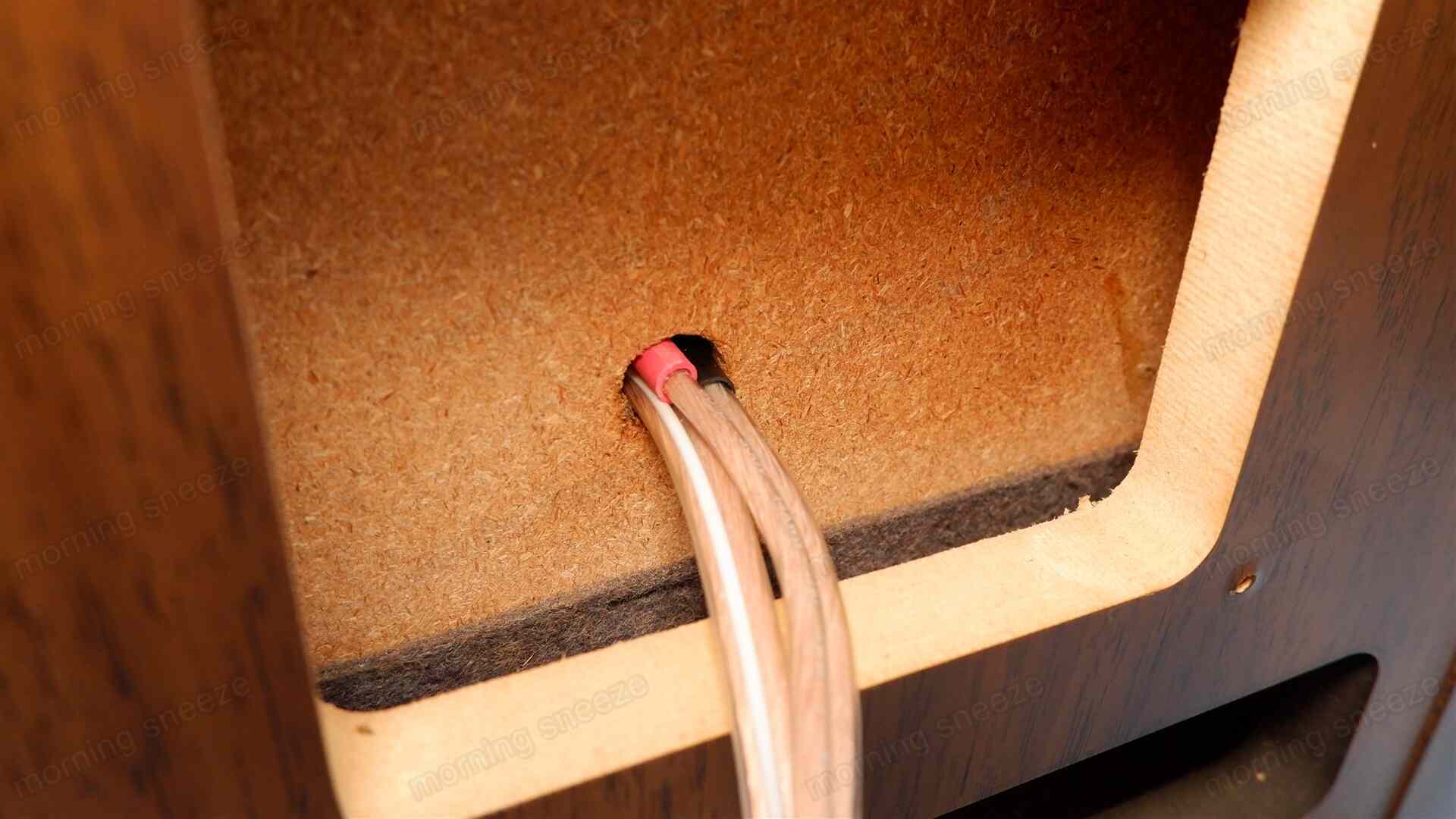

その背面には、底面付近に特徴的なスリット型の開口がある。これがこのスピーカーのバスレフポートのようだ。

といっても、ダクトは奥に伸びておらず、繊維板に薄いフェルトが張られているだけ。そのまま天面方向にスリット状の空間が広がっており、要は二枚のバックパネルと側板で大きなダクトを形成しているような格好だ。

バックロードホーンのエンクロージャーのような仕切り板が内部に存在するのなら、そりゃ重くもなるわ、と思いつつ、それにしたって繊維板だけでここまで重くなるか? どんな板を使ってるんだ? とも思う。

コネクターユニット

スリットのすぐ上に、コネクターユニットがある。

埋込ボックス型のユニットは、D-200IIと同じもののようだ。大型だけどYラグやバナナプラグには対応せず、棒形端子や裸のケーブルを挟みこむタイプのポストが付いている。

ドライバー類

正面に帰ってきてドライバー。

こちらも、下位モデルで見慣れた形状のものが搭載されている。

ただし、差異もある。金属製の色味をしたドームのツイーターは、周囲にコルクのようなものが張られている。また、グリルネットが大型で、ネジへのアクセスが手間。

ウーファーは、コーン周りのエッジに独特な材質を使っている。これは初めて見るもので、不織布の上に発泡ウレタンを吹きつけたような質感をしている。

しかも、類を見ないほど柔らかく、振動板に指先が少しでも触れるだけで奥に沈みこむ。

ストロークにエッジの影響を可能なかぎり与えないようにしているふうな印象だ。こういうのもあるのか。

銘板

なお、細かいことだけど、前面バッフル下部にある銘板は、黒文字部がデボス加工されて高級感を高めているのが、地味ながら下位モデルと異なる。

整備前の音

出音を聞いてみる。

アンプはTEAC「A-H01」。手持ちのスピーカースタンドの耐荷重を超過してしまい乗せられないので、机の上に黒檀サイコロを置いた状態とする。

音としては、D-200IIと同系である。中高音の密度が高く、かつ雑然とならない。

全体のバランスとして低音の量感が不足気味の下位モデル群に比べて、こちらはその印象が小さい。エネルギーとしてはやはり中高音に寄っているのは変わらず、モリモリ盛られた低音でもないけれど、かなり下のほうまで聞こえてくる特徴はそのままで、しっかりと存在感のある音となっている。

背面のポートは、その大きさから中高音がある程度出てくることを予想していた。実際は270Hzあたりまでガンガン出てきて、それより上の帯域はパタリと消えている感じ。ある程度の高い音はダクト内で吸音されて聞こえてこなくなるほど、ダクトが長大なのかもしれない。

密度と明朗さを兼ね備えた中音は、さすがとしか言いようがない。音場は平均的で、ややもすれば小さくまとまりがちだけれど、楽しませる鳴らしかたで飽きさせない魅力がある。また、このあたりはアンプ側の力不足もあるだろう。

特性的には、とりわけ低音方向がこれだけ出ていれば、必要十分といえるだろう。並のブックシェルフ型スピーカーではこうはいかない。

そのほかの帯域についても平坦に近いもので、性能としては理想に近いものではないだろうか。

とりあえずいつも使っている黒檀サイコロを底部に敷いてリスニングを始めたけれど、試しに硬質のゴムシートに替えてみると、音に粘性が加わって雰囲気がガラリと変わることに気づく。これも自分の環境では確かめられないけれど、セッティングしがいのあるスピーカーなのだろう。

気になる点といえば、ある程度の音量になってくると、ツイーターユニットのあたりから空気が漏れるようなバサバサというノイズ音が聞こえてくること。密閉がうまくいっていないのか、あるいはツイーターユニットのどこかに空気が漏れるような隙間があるのか。通常のリスニングの上では気にならない程度だけど、ちょっともったいないな。

内部

内部を見てみる。

ドライバーの固定

背面のコネクターユニットは、おそらく外しても内部にアクセスできないので、前面のドライバーユニットを外していくよりほかない。固着していると厄介だなと思っていたけど、取り越し苦労だった。六角穴のネジを外すだけで簡単にバッフルから分離できるどころか、ウーファーに至ってはパッキンらしきものがいっさい使われていない。

ツイーター側は、バッフルと接触するすべての部分にフォームシートが張り巡らされている。ただ、組込み時に捲れたのか、ほとんど機能していなさそうな状態の部分もある。

ここを直すだけでも音が違ってきそう。最近、バッフルとドライバーのフランジ部との接触面の調整は、ちょっとしたことでも意外なほど音に影響が出ることがあるのを経験している。パッキンの代わりとなるものを、なにか考えておこう。

筐体内部

エンクロージャーの内側は、わりと想像していたものに近い。D-200IIに寄せているだろうなと思っていたのが、そのとおりだった。

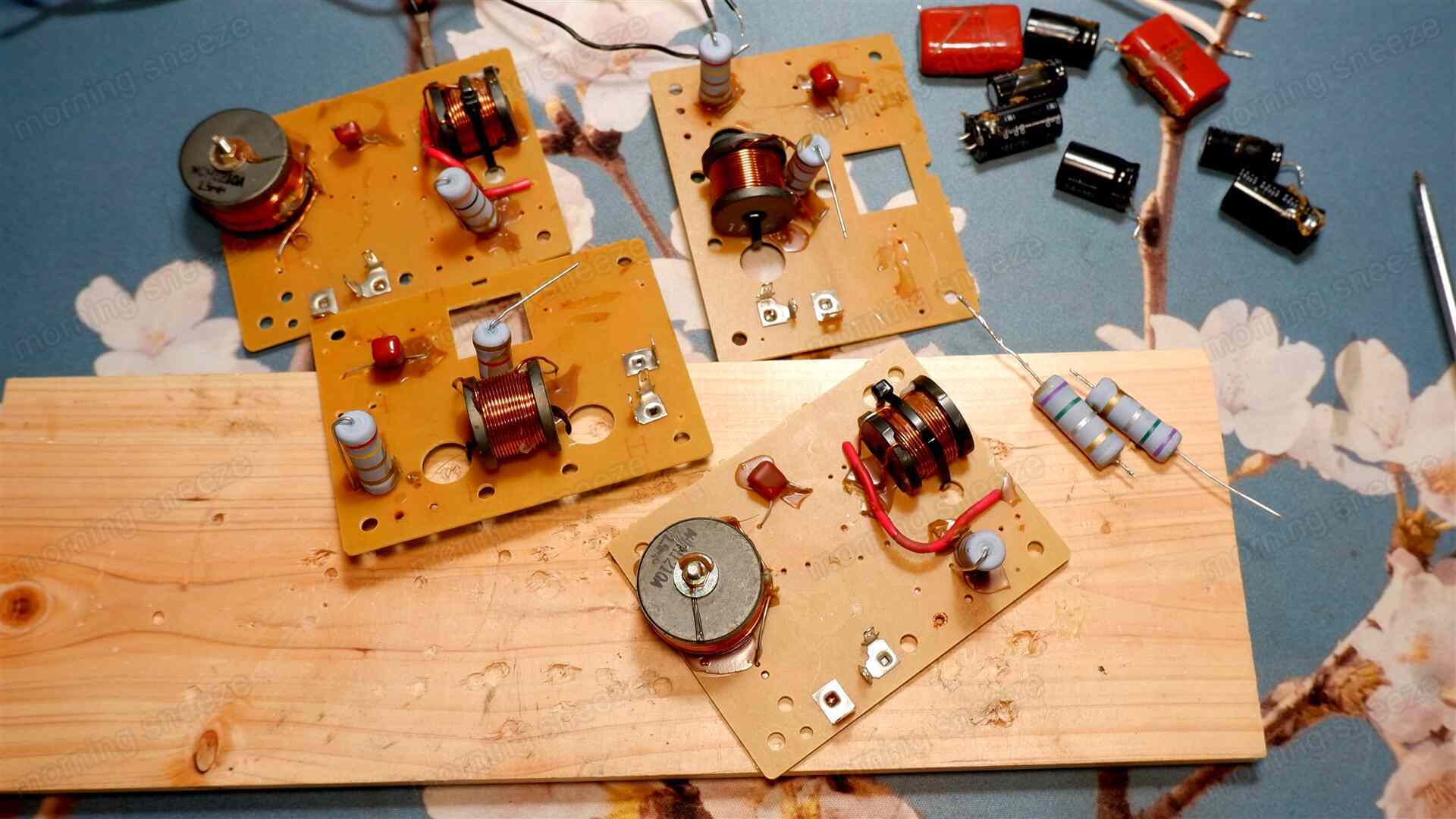

底面にLF回路、そのすぐ横の側面にHF回路のディバイディングネットワークが括りつけられている。

高域と低域をそれぞれ専用の基板に分割して設ける、「分散ネットワーク」と呼ばれているもの。このシリーズでは下位モデルのD-150までこれが採用されており、コストをかけても拘りたいポイントだったのだろう。

ただ、せっかく分離したのにいささか両者の距離が近すぎやしないか? と思わなくもないけれども。

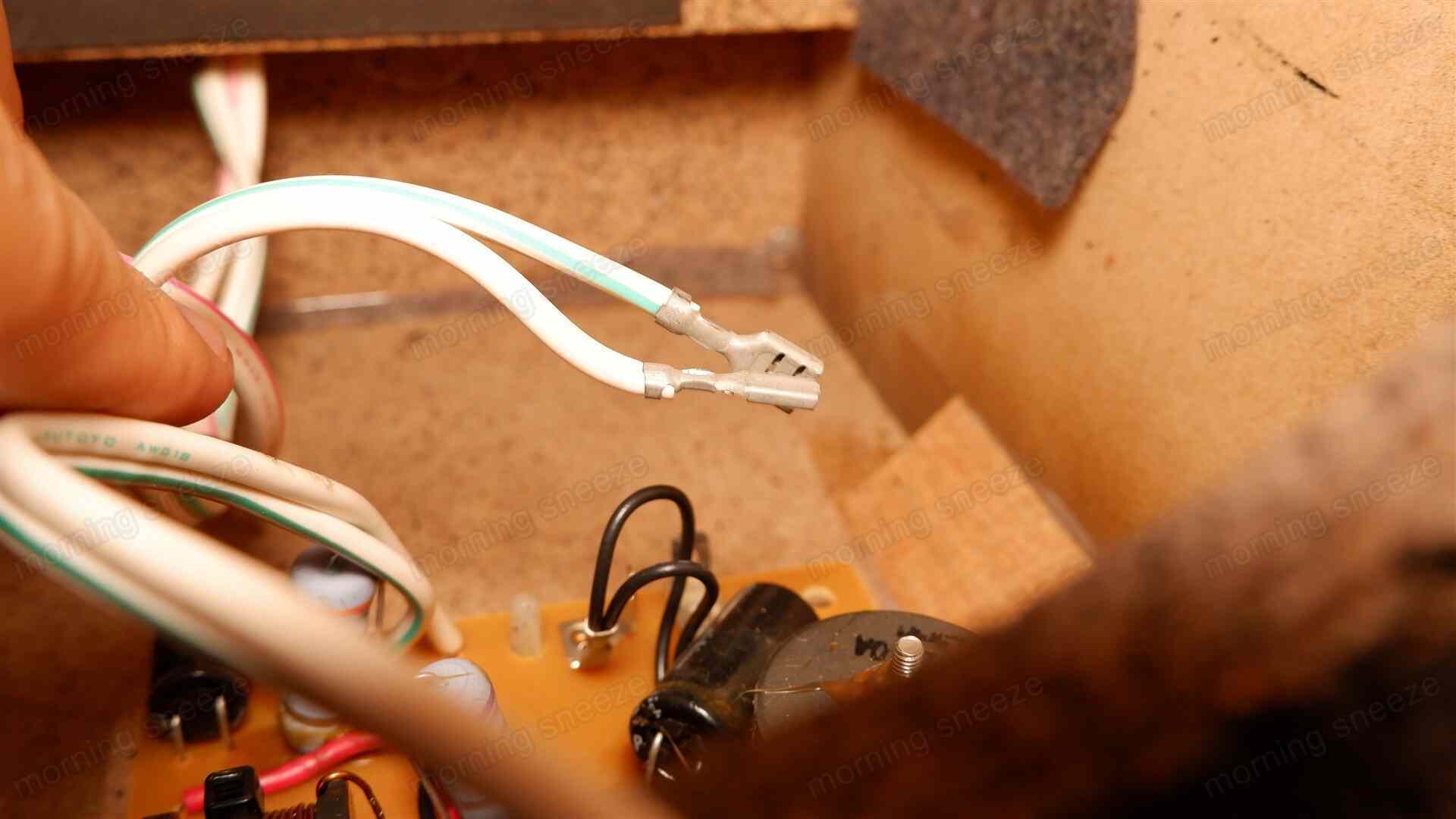

背面からのケーブルは、二本のダブルコードが底部にあるダクトから抜けてきている。てっきりダクトの開口は天面側にあるものだと思っていたけれど、天面で折り返してさらに底面側までダクトを形成しているのだった。

今では自作のエンクロージャーくらいでしかやらないようなことを、このスピーカーでは取り入れているわけか。面白いな。

吸音材

ウーファーの真後ろには、樹脂を含浸した紙のようなものが括りつけられている。吸音にしては硬いし薄すぎる。意図はわからない。

その吸音材は、筐体内を帯状のフェルトがくの字に折れ曲がるようにしてタッカーで固定されている。

この独特の施工は、D-200IIでも同じようなことをしていたので、順当といえる。ただしあちらはフェルトではなくウレタンフォームのシートだった。

そのほかに、ツイーターの真後ろにブロック状のウレタンフォームが貼りつけられている。

板材

エンクロージャーを構成する板材は、前面バッフルはパーティクルボードで厚みが18mmほどとなっている。意外とそんなもんなのか、という印象。背面は15mm厚のMDF。

側面と底面は、材質がイマイチ判別できない。内側の質感からしてMDFに見えるけれど、密度はそこまで高そうな印象がない。両側面の板厚は20mmほど。

ダクトを形成している内部の板は、厚みが9mm程度のパーティクルボードに見える。

ディバイディングネットワーク

ディバイディングネットワークの基板を固定している樹脂製のスタッドは、基板を引っこ抜くのが難しくて引きちぎることが多いけれど、今回は作業スペースに余裕があるので、スタッドを残したまま基板を取り外すことができる。

LF側はコイルとコンデンサーが2つずつあって、まさかの24dB/octか? と一瞬だけ驚嘆するも、よく見ると共振回路の形成に両者がひとつずつ使われているかたちだった。

とはいえ、それでも凝ったことをしているのは違いない。これなら18dB/octでもいいんじゃないの? という感想を持つけれど、あえてディッピングフィルターのようなものを設けているのは、よほどロールオフの処理に気を遣っているのか、このドライバーの特性上そうしなければならない理由があるのか。

なんにしても、定数を含めてちょっと変わった組みかたをしている。

ウーファー

ドライバーを見ていく。

ウーファーは、カーボンファイバーの平織りのコーン。

下位モデルのような、コーン裏面に固形物を接着する妙技はここでは見られない。その代わりに、リードのハトメの位置に薄いシートが貼られている。

また、金属プレスのフレームには、4つのアーム部の内側に硬質の黒いゴムシートのようなものが接着されている。

おそらくいずれも制振用なのだろう。同シリーズでもモデルごとにそれぞれ措置が異なるのが、ちゃんと実音を確認しながら調整しているんだろうな、と想像させてくれる。

ツイーター

ツイーターは、手に取るとズッシリと重たい。

質量があるわりにはフランジ部が樹脂製だけど、一応肉厚になっていて、早々に破損することはなさそう。

グリル内部のコルクシートは、フェルトシートに替えたい気もするけど、今回はそのままとする。

整備

音に関しては現状特に不満はないので、背面のコネクターをなんとか使いやすいものに改装して、あとはマテリアルのグレードアップかな、という感じで進める。

といっても、このコネクターユニットの変更が、今回の整備でいちばん手間がかかることは容易に予想できる。手っ取り早く一から作り直すことをせず、既存のボックス型ユニットを再利用することになるからだ。

別途木板を用意してそれをバインディングポストのベースとし、既存の板の孔を塞ぐかたちで木板を固定する従前の方法は、前面側から手を突っこんでも背面の板材にアクセスできないこのスピーカーにおいては採用しづらい。必然として、背面、あるいはスリット型のバスレフポートからどうにかして作業することになるためだ。一応できなくはないけれど、部材のサイズや使用できる工具が制限されてかなりやりづらいし、作業中にほかの関係ない部分を傷つけたり汚してしまうことも避けたい。

よって、ここは既存のユニットを加工して新しいバインディングポストを取り付けられるようにしてしまうのが結果として早く済み、見栄えの違和感も小さいことだろう、という心積もりだ。

コネクターユニットの改装

ということで、今まで頑なに避けてきた、コネクターユニットの加工に着手する。

まずはポストのハンドル部である樹脂製キャップを引き抜く。

アーチ状になっているプレッシャー部を捩じ切る。

ちなみに、このパーツはユニットに嵌っているだけのように見えて、ユニット内部まで接着剤でキッチリ固着されているため、裏側から叩き出すことが難しいと判断している。

それに対して、プレッシャーの受け側の金具は、比較的簡単に外れる。

ケーブルが収まる部分が切通しのようになっている山の部分、これもちょん切る。

クラックが最小限となるように、とにかく少しずつ刃を入れていくしかない。こういうとき、超音波カッターが欲しくなってくる。

裏側にも出っ張りがあるので、これも切り落とす。

既存のラベルシールは、再利用したいので剥がしておく。ただ、今回は上手いこと剥がすことができず、シワになってしまった。

このままでもポストさえ付ければ使えそうだけど、強度面で頼りない。そこで、表層側に木板を挟みこむことで、木製のベースっぽくしてみる。

今回は、5mm厚のエンジュを見繕ってみる。長辺8cm、短辺6cmで切り出す。

必要な大きさの孔を開けて、表層を整えたのち、クリアラッカーで仕上げる。

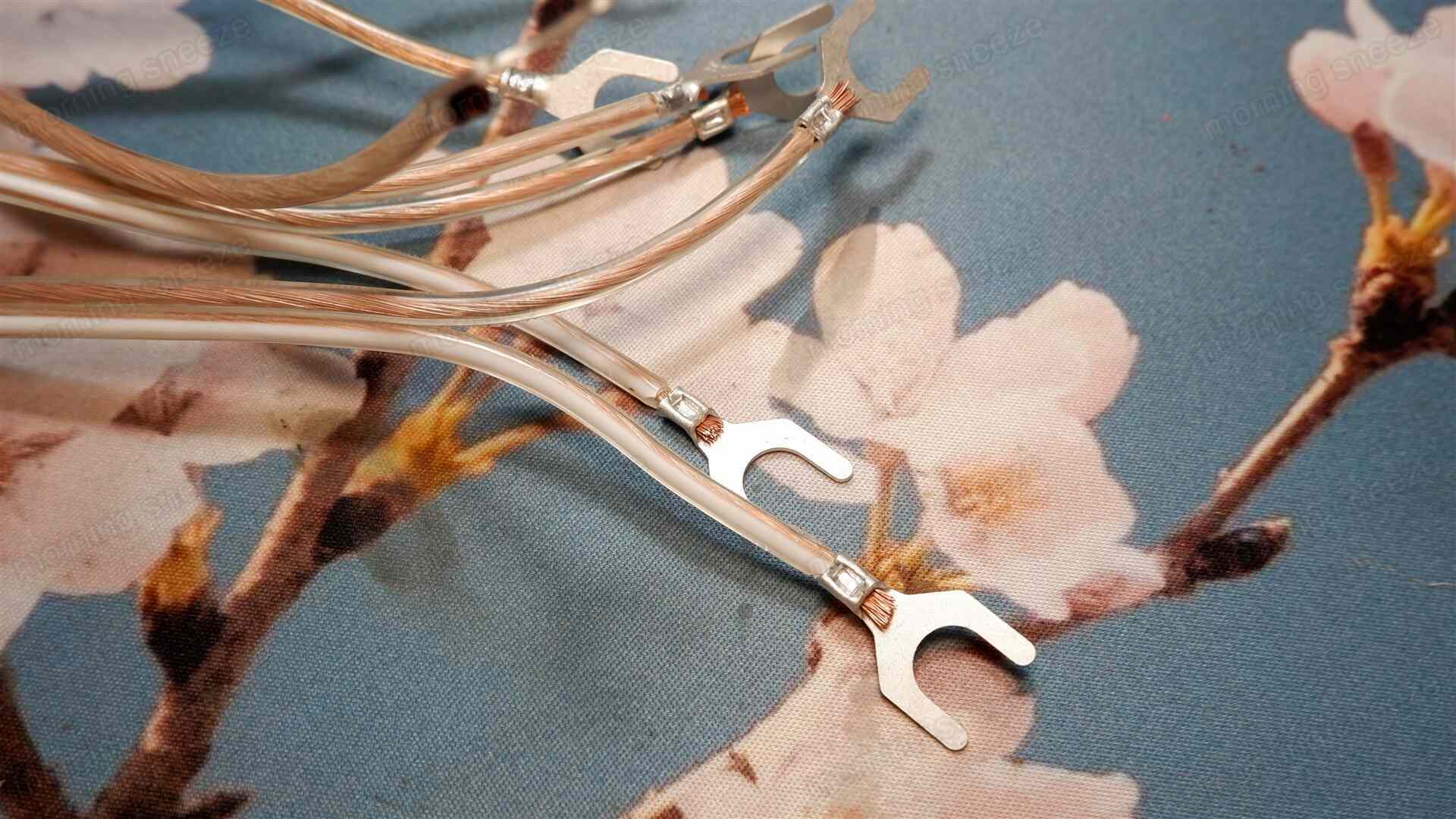

オリジナルに見劣りしないように、新しいポストも大型のものとしたい。シャフト径が8mmの、黒塗りされた金属製キャップのものを用意。

バナナプラグだけでなく、Yラグも使えるように、コネクターユニットを上下逆さまにして、ポストの下部に空間ができるようにする。

その空いているスペースには、既存のラベルを両面テープで貼りつける。あまり綺麗にならなかったので、飾り鋲をつけて誤魔化す。

試しに固定してみる。木板の色味が思いのほか明るかったことを除けば、それっぽい感じに仕上がったのではないか。

ネットワーク回路の整理

信号回路については、取り立ててチューンを施すことはしない。

とはいっても、シリーズのほかの機種と同様に、フィルムコンデンサーの現況の容量が許容誤差の範囲内なれど規定値と差があったり、理由はわからないけれど基板のレイアウトに冗長な部分があったりする。その点はやっぱり気になるので、是正、解消だけは行うこととする。

ケーブルについては、新しくしたコネクターユニットから各基板までのケーブルを引くついでに、各ドライバーまでの経路も含めてすべて引き換えてしまうことにする。ただこれも、既存がそこそこ良さそうな18AWGの国内メーカー製なので、問題が無ければわざわざ引き換える必要もないとは思う。

用意したコンデンサーは、メタライズドポリエステルフィルムがパナソニック製、両極性電解コンデンサーはすべてParcAudio製とする。共振回路の電解コンデンサー3.3μFだけはフィルムコンデンサーのほうが適任の気がするものの、静電容量の誤差であれば並のフィルムコンデンサーよりも許容範囲が狭小なParcAudio製電解コンデンサーのほうが正確であったりするので、オリジナルに倣うことにする。

なお、1μFと0.68μFのフィルムコンデンサーは問題ないので、そのまま再利用する。

新しいケーブルは、基板入力側を14AWGのOFCケーブル。各ドライバーまでを先日も使用したばかりのZonotone製「SP-440Meister」としてみる。

あまり径が太いものだと、背面側の貫通孔を物理的にくぐり抜けることができないけれど、14AWG程度であればとおせることがわかったので、既存からスケールアップとなる。

SP-440Meisterのチョイスは、特に理由がない。もともと基板入力側のケーブルとして用意したものの、先述のとおり別のケーブルを採用したため、こちらはドライバー用として流用することにしただけだ。

諸々を基板に固定。補強のために2液性エポキシ接着剤を流し、一晩置く。

エンクロージャー表層の研磨

接着剤の硬化を待つあいだ、エンクロージャー側の清掃を済ませておく。

突板の仕上げに関しては、最近試用を始めているヤマハの楽器用ラッカーポリッシュで磨く。

シャバシャバの液体で、研磨しているというよりはワックスを摺りこんでいる感覚だ。

楽器用を謳うだけあってか、仕上がりは以前使っていたクレポリメイトよりは自然な感じだけど、それでもやっぱりヌルヌルした触覚は表層に残る。特にこのスピーカーの場合は重量があるので、持ち運ぶさいに手が滑るのは端的に言って危険。よって、最終的にはアルコールを浸みこませたウエスで適度に拭き取って調整するのだった。

吸音材の調整

吸音材に関しても既存のまま弄らないけれど、インナーケーブルと板材が接触してノイズになりそうな部分だけはフェルトシートを新たに設けておく。

また、ケーブルの貫通孔でボロボロになっていたウレタンフォームの代替として、柔らかめのニードルフェルトを少量詰めることにする。

ドライバーユニットの緊結の強化

最後に組み上げるさい、ウーファーとツイーター両ドライバーユニットのフランジ部に曲線用のマスキングテープを巻いておく。

ツイーターには、さらに追加で絶縁テープを空気が漏れそうな位置に貼りつけておく。

整備後の音

音のチューニングは大きくしていないものの、結果としてはそれなりの変化が出ていた。

聴感では、音がスッキリしている。特に高めの中音に対して、明瞭感が増したというよりは、雑味が減った感じ。コンデンサー交換の影響が出ているものと思われる。といっても、整備前と比べてそれほど大きな差異ではない。

しかし、前回同様、またしても測定値には変化が顕れている。低音域以外の帯域で、全体的に出力が少し上がっている。

無論、今回も測定環境は測定後にいったんリセットしているし、バラして組み上げるまで日にちも経っているので、単純に比較できない。

それはそれとして、この結果はドライバーのテーピングのほか、信号回路の整理が効いているものと思われる。ただ、ネットワークの構成はオリジナルのままだし、ケーブルもスケールアップしているとはいえたいした距離でもないので、やはりここもテーピングの効果が大きいのだろうと思う。

低音域に影響がほとんど出ていないのは、バスレフダクトからの音が支配的で、ウーファードライバーからの音が相対的に微小になるからだろうか。このあたりはちょっと不可解。

ちなみに、ツイーター付近からの風切り音は消えいてる。

まとめ

国産2ウェイ2スピーカーシステムの、ひとつの到達点、完成形と言っていいのではないだろうか。中古品の流通で予算的に手に入りやすくなった今、欠点はデカいことだけ。DS-A7のときと同じで、とにかくちゃんとした環境で鳴らせないことが悔やまれる。これに尽きる。

そういう意味では、現代日本においてこのスピーカーは、はたしてどのくらいの価値があるのかな、などと思ったりもする。よほど据え置きオーディオ設備に拘りのある、かつヴィンテージの趣きに浸るのが至高な人間が欲するとなると、趣味にしてもだいぶニッチなものに捉えられる。

正直扱いに困るので、このまま梱包して、引き取り手が現れるまでダンボール箱の中で眠りにつくことになる。

終。