ケンウッドのブックシェルフ型スピーカー「LS-K1000」を手に入れた。音を出したり中身を見てみたりした所感。

K1000のスピーカーシステム

このところ既知のシステムばかりを整備してきたおり、以前より気になっていたものをようやく入手することができた。ケンウッドの「LS-K1000」という比較的近代のパッシブスピーカー。

同社の高級オーディオコンポ「Kシリーズ」の系譜に連なる、「K1000」というセパレートコンポのスピーカーシステム。

シリーズ初の単品設計ということで、いわゆるピュアオーディオに近づいたスタイルとなっている。そのためか、力の入れ具合が外観からにじみ出ているのを感じ取れるために気になっていたのだ。

外観

なんといっても、そのご尊顔である。前面バッフルの上部が後方に向かって反るように弧を描いているのが最大の特徴といえる。

ツイーターの丸形のプレートも、曲がったバッフルに沿うようにややゆがんだ形になっている。

また、両側面も背面側に窄まるように湾曲している。一見して、単に板厚を変えてカーブしているわけではなく、ヤマハの「NS-B330」などと同じように板材自体がゆったり曲がっているようだ。

このエンクロージャーの形状だけでもけっこうなコストがかかっているはずだけど、さらに仕上げが全面突板張りで、艶のあるクリアーで上塗りされている。

かなり暗い赤褐色の色味だから認識しづらいけれど、天面と側面の突板は2台ともすべて一枚の板目材で統一して木目を揃えてあるのが、個人的には嬉しい。まあこれは、接着面が湾曲している都合もあるかもしれないけど。

前面ネットの樹脂製フレームも曲面に沿うように成型されていて、取り付けていても意匠の雰囲気が崩れないのも良い。

背面には、ネジ留めされたバスレフダクトと、埋込ボックス型のコネクターユニット。

なんの変哲も無さそうなコネクターユニットはおそらくケンウッド独自仕様で、汎用的なものよりも横幅が狭く正方形に近い形状をした省スペース設計。

ケンウッドのKシリーズのスピーカーは、国内の他所のメーカーと比べるとコストをかけた設計をしている印象があり、このスピーカーもそれに漏れずといったところ。ただし、ドライバー類は過去に見てきた同シリーズのものと近い質感となっていて、目新しさはこれといって感じられない。

このあたりは後々見ていく。

音

出音を聴いてみる。アンプはヤマハのAVレシーバー「RX-S602」。

一聴して綺麗な音だという感想。ただ、すぐに音場感が独特であることに気付く。

バランスとしては、ややドンシャリ気味。低音の量感が保たれていて、低めの中音とともにゆったり大らかに鳴らしてくる。ただしバスレフがややくどいため、背面の壁面との距離やインシュレーターの工夫などの調整は必要。自分の環境では、壁面から15cmほど離すことに加えて、あいだに吸音材を挟むことでようやく落ち着く。

高音は細めだけど伸びていて、ひずみ感のないクリアな質感が現代的。突飛な部分は無く、落ち着いている。

横方向にかなり広がる音が特徴的で、面で鳴る印象。これが違和感というほどではないけれども、中音が相対的に引っこみ気味に聞こえるためか、全体的に浮ついた、芯が見えづらい音になっている。雰囲気としては最近入手した「QX-100 + FE103NV2」の定位感を散らしたような感じ。左右のスピーカーで位相が合っていないような、2chシステムで疑似的にサラウンドスピーカーの音を再現したような、どこか不自然さが付きまとっている。よって、せっかく足ごしらえのしっかりした中低音が鳴っているのに、生かしきれていないように感じる。

不思議なのは、決して音がひずんでいるわけではないこと。だから聞き取りづらくもなく、長時間のリスニングにも堪え、むしろ包みこむような音の広がりはスイートスポットも広くて聴きやすい。それでいてなお、この言い得ぬ臨場感みたいなものはなんだろうか。

アンプとの相性、またはちゃんと音響に配慮した環境に置いて鳴らすと本領を発揮してくれるのかもしれない。

周波数特性を見る。

1kHzから2kHzにかけての急な落差は気になるものの、それより上は非常に綺麗に伸びている。聴感の違和は高低域の位相接続がうまくいっていないことからくるのかなと思っていたけど、この稜線を見るかぎりそんなこともないようだ。

インピーダンス特性から見るにバスレフの共振は60Hz付近。70Hzあたりでもいい気もするけど、あえてこのチューンなのか。

内部

一応中身も見ておく。

ドライバーの取外し

まずはツイーターユニットを外してその孔から手を入れてウーファーを外す手筈だったところ、ツイーターには俗にバックキャビティなどと呼ばれる椀状のカバーが設けられていて、それが叶わない。

ウーファーユニットは、ネジを外すだけではなかなか浮き上がらない。フランジ部をショックレスハンマーで軽く叩いて、揺るがすようにして固着を解く。

これでウーファーはわりと簡単に外れてくれるけど、もうひとつのツイーターはバッフルに引っかかるようにして嵌っていてなかなか持ち上げられない。特殊な形状のプレートのためだろう。傷をつけないように慎重に、時間をかけて作業するしかない。

吸音材

ユニットが無事外れたところで、筐体内部を覗く。

底面側に2枚のウレタンフォームのシートで埋められている。ウーファー背後にもウレタンフォームと白のエステルウールを三角形に畳んだものを重ねている。ウーファーに近い側のサイドには、ケンウッド特有の断面が三角形の木片を接着する技法、その木片にも薄いウレタンフォームのシートを貼付、さらにウーファー孔の際にも同質のシートを貼るなど、かなり細かく分散してウレタンを置いている印象。

吸音材の配置はほかのKシリーズのスピーカーと似た扱いになっている。両側面の板材が曲げられている形状であれば定在波を抑えられるから吸音材が少なめで済むというメリットがあると思うのだけど、ここは設計側の考えかたが出るのかもしれない。

ツイーターのキャビティにもウレタンフォームシート、紙製のバスレフダクトの開口部にも薄いシートを巻きつけている。ダクトの接着されている根元にもエステルウールを挟みこんでいる。このあたりもやはりケンウッドのスピーカーでよく見かける配置だ。

基板の固定方法

背面側の二種のウレタンを剥がすと、ディバイディングネットワークが見えてくる。

一般的な基板と比べてずいぶんと縦に長い。セメント抵抗が一か所に固まって配置されている不思議なレイアウトで、その近辺でバックパネルにネジ留めされている。

このネジ、計4本中1本だけ違うものが使われていることが判明。

外から見えない部分だから適当でもいいのかもしれないけど、あまりに長いと背面まで突き抜けかねないし、品質管理の面ではやってはいけないことだろう。気分が萎える。

バックキャビティの通線

ツイーター用のケーブルは、バックキャビティの貫通部にフォームシートをグルグル巻きにして接着剤で固定していて、これを剥がさないと引き抜けない。

このためだろう、ツイーター用の赤黒のダブルコードは、ネットワーク基板側の接続でも平形端子を採用して着脱できるようにしている。

ウーファー

外観からの印象のとおり、ウーファーは歴代のKシリーズのスピーカーとよく似ている。

フレームはフランジ一体のアルミダイカスト。支持系が堅牢なのは良き。

ただ、フェライトマグネットの径は標準的。コの字型のアングルのような金属パーツで囲われたダブルマグネット。

振動板は一見して樹脂製に見えるけれど、内側を見ると紙製コーンの上になにかをコーティングしてあるものだとわかる。

センターキャップを含むコーンの質感、固めのストロークなどもまた、同シリーズと同じ傾向。本機はシリーズ中上位のグレードになるはずだけど、ドライバーに使われているマテリアルは下位モデルと大差ないようだ。言い換えれば、下位モデルがいかにコストパフォーマンスが良好だったか、ということにもなるのか。

ツイーター

他方ツイーターは鋳造ではなく、樹脂製プレートとなっている。

ここもアルミ鋳造で仕上げてほしいところだけど、少しひしゃげた特殊な椀状が金属では精密な寸法を出しづらいのだろうか。3点のネジを外すだけでプレートを取り外せる。

ドライバーは化繊ソフトドームとネオジウムマグネットの組み合わせ。これも特段変わったところはない。

ドームのエッジ付近に通気口と思しきピンホールがひとつ設けられているくらい。

バックキャビティは樹脂製のカップで、前面バッフルに裏からネジ留めされている。こちらは接合面をキッチリとパテ埋めされている。

コーン型のミッドレンジドライバーがバックキャビティ構造のものはいくつか見受けられるけど、ドーム型ツイーター単独で設けているものは本機が初めて。十分な吸音材を設けることはさておき、ウーファーからの背圧の影響を受ける部分が露出していないものに対してはたして有効なものなのか疑問ではある。これはどちらかというと、曲面になっている前面バッフルにそのままツイーターユニットを固定することが難しいため、それに合うような専用の固定用治具としての狙いが主であるような気もする。

ディバイディングネットワーク

ディバイディングネットワークを眺める。

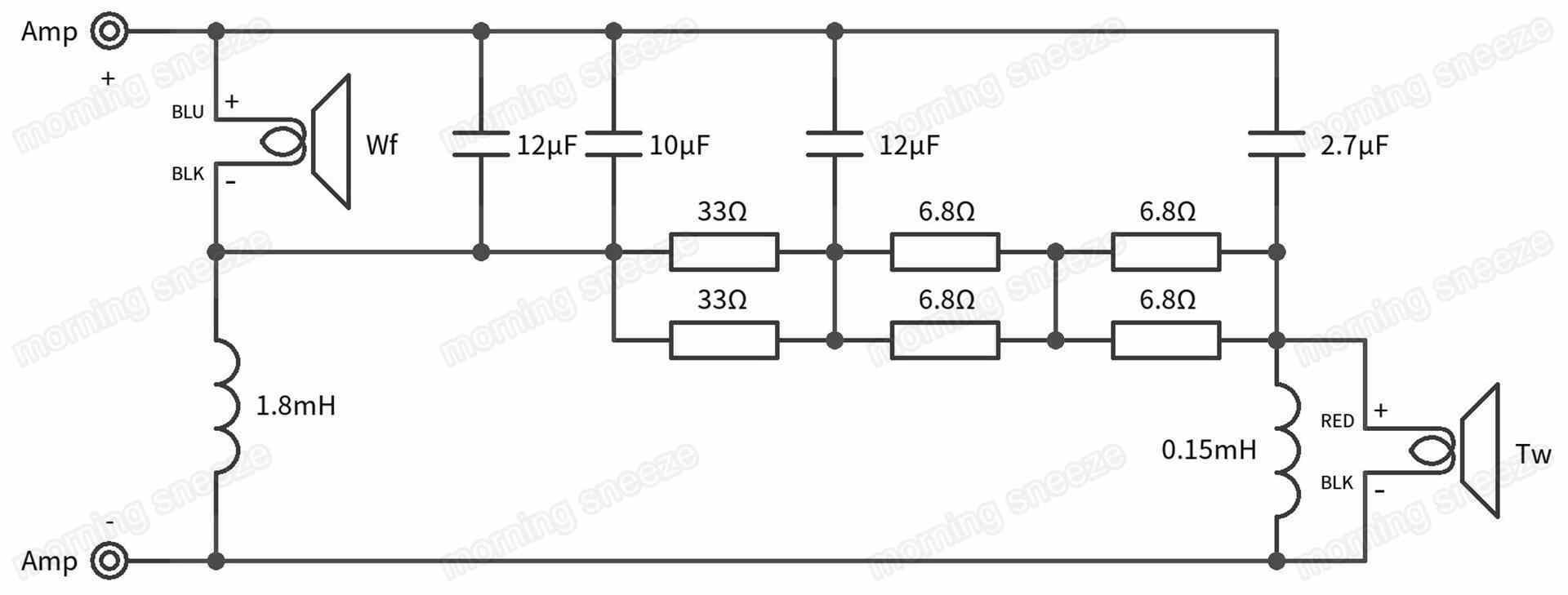

コイルとコンデンサーにブランドロゴを入れた別注品を採用するのもケンウッドらしい仕様。ただ、2ウェイシステムのフィルターとしては見慣れない回路構成をしている。

パターンを追ってみると、いわゆる直列型と呼ばれる回路のようだ。一般的なネットワークでは高域と低域の分波は各々独立で組んで並列で結んでいる。それとは別に、高域と低域のドライバーが同一回路上に直列になっているものを直列型ネットワークと呼ぶらしいことは、知識として知っていた。

インターネットによれば、直列型ネットワークを採用するスピーカーは非常にめずらしいものらしい。自分も、実際に採用しているスピーカーに出会うのは、おそらくこの機種が初めてだ。

聞き慣れない音場感は、この直列型ネットワークによるものだろうか。あえてこの方式を組み入れているのにはどんなメリットがあるのだろうか。なぜ6.8Ωひとつではなく、4つ設けているのだろうか。採用例が少なすぎて他所と比較ができないし、意図も想像できない。

整備

故障機ではないし、外観に目立った不具合も無いので、簡単な調整だけ行って仕舞いとする。フィルター回路を少し弄ってみたい気もするけど、別にいいかな。

コネクターユニットの洗浄

今回のように、バインディングポストをいったんバラした場合の再固定のさいに、銅製ワッシャーと真ちゅう製ナットに交換するようにしている。

けっこう最近まで、ここのマテリアル如何で音が大きく変わることはないだろうと思っていた。しかし、フルレンジスピーカーを新品のドライバーを購入して製作してみたら、片方のみ中高音が落ちこんでしまう現象が発生、ドライバーの初期不良だろうと交換するも変化なし、長期にわたって原因がサッパリ判らず、最後の最後にポストを固定するワッシャーを交換したら解消したという経験をしてから、この部分についてはなるべく導通の良いものにしておきたい意識が根差している。

ケーブルの引換え

ケーブルは、分解のさいにツイーター側のダブルコードを切断しているので、新しく引き換える。JVCKENWOOD製のOFCスピーカーコード。

自分の整備において、別段の理由が無ければコレを使うことが多い。先のナットとワッシャーとは対照的に、内部ケーブルの選定は拘ることがほとんど無くなって、コストパフォーマンス重視となっている。

吸音材の調整

唯一調整したいのは、吸音材である。曲面の筐体を生かすかたちで、多少減らしてみてもいいのではと思っている。それで中音に実在感が出てくれるといいよな、という望み。

ウーファー周辺の側面に切り出したフェルトシートを貼る。

それ以外ではとりあえず、背面にある折り畳まれた白いエステルウールは撤廃。灰色のウレタンフォームのシートは天面側に移設する。

個人的な信条として、吸音材はウーファーの背面側になるべく置かないというのがあるので、それに依拠している。

ウレタンフォームは両側面の端部をG17で接着。

バックキャビティのケーブル貫通部は、基本的にオリジナルの復元となる。フェルトを適当に切り出してケーブルに巻き付け、接着剤を垂らすだけ。

ここの吸音材は、白いパサパサのエステルウールから柔らかめのニードルフェルトに変更する。

組上げ後の音

整備後の音は、若干バランスが整ったかな? 程度の変化しかない。特段の調整をしていないので、こんなもんか。

吸音材の配置変更で、バスレフから出てくる音の響きかたに変化があって、ウーファーの出音をマスクしていた音域が多少ズレたことによる影響はあるだろう。

まとめ

大らかななかに現代的な雰囲気も併せ持つ、整えられた音だ。ストレスになる部分が無く、万能選手といえる優秀なものだけど、ただただ自分の心に適う相手ではなかった。

決して悪いものではない。所有感の高い意匠だし、投入された物量も日本のメーカーのなかでは大きい点で高コストパフォーマンスといえる。セッティングをシビアに突き詰めていけば、性能をちゃんと引き出せることだろう。

終。