ビクターのフルレンジスピーカー「SX-202」が手に入ったので、音を出してみたり開腹してみたりした。その所感。

薄型フルレンジ

ちょっと興味があって手に入れてみた。ビクターのパッシブスピーカー「SX-202」というもの。

質感としては、以前入手した「SX-100」とよく似ている。インターネットによると、発売時期も同じで1989年のようだ。

壁掛けを意識した、薄型のエンクロージャーとなっている。それはもちろん承知していたので邂逅というわけではないし、薄型スピーカーは以前ほかのメーカーの製品で知っているので、それほど物珍しさもない。

気になったのはドライバーのほう。SX-100ではアルニコマグネットを背負ったものだったので、外観がよく似ているこちらもそうなんじゃないか、と思ったわけだ。

また、奥行が極端に短い筐体であるにもかかわらず、いわゆる平面振動板ではなく一般的なコーン型のドライバーユニットを採用しているのも、内部でどのように収めているのか興味がある。

外観

音を聞く前に、外観を見ていく。

まず、なんといっても奥行きの短さ。前面ネットを取り付けた状態でも、92mm程度しかない。

自分は当時のオーディオ事情はまったくと言っていいほど知らないから、こういった薄型のスピーカーというものの需要がどこにあったのか、疑問に思う。これだけ薄いと、机上やスタンドではなく、やっぱり壁面に括りつけることを想定しているのだろう。そうなると、奥行のある一般的なスピーカーだとたとえ小型といえど野暮ったくなってしまうから、それを解決するために開発された、とかだろうか。

現代であれば、壁掛けのテレビの両サイドに掛けるのもいいかな、という気もしないでもない。しかし当時のテレビはまだブラウン管が主流だし、そこに並べるならば薄いと逆にちぐはぐな見た目になってしまう。

このあたりについては、またそのうち当時のオーディオ雑誌を開いてみてもいいかもしれない。

バッフルの面積は、ほぼほぼA4サイズ。スピーカーのユニットが見えなければ、「おどうぐばこ」みたいなサイズ感。

四面をグルリと縁取るようにあるやや暗めの木目はPVCシート。

筐体に張りつくようにある角張った長方形の前面バッフルは、天然木の合板のようだ。

杢目のコントラストが高めで風合いがあって良いのだけど、なんとなくベニヤみたいというか、高級感は無い。表層の処理の問題なのかもしれないけれど。

そこに乗るドライバーユニットのフランジ部は、クリア塗装が施されているようで、白錆がほとんど見あたらず綺麗なままだ。

バックパネルは黒一色。

チッピングコートのようなややザラザラした仕上げとなっており、手触りが樹脂っぽい。そのため初見では、ここは硬質のプラスチックかと思っていたのだけど、のちに分解してMDF製であることが判明する。

コネクターユニットは埋込ボックス型。バナナプラグが刺さりそうで絶妙に刺さらない樹脂製キャップのポストは、構造上裸ケーブルしか固定できない。

ハチャメチャに不便だから交換したいところなのだけど、壁面にくっつけることを想定するこのスピーカーに限ってはおそらく細いケーブルを裸のまま固定するのだろうから、これでもおかしいわけではない。今回は大々的に手を入れるつもりもないので、弄らないでおく。

整備前の音

音を聞いてみる。アンプはヤマハのAVレシーバー「RX-S602」。

硬い。そしてレンジが狭いな、というのが一聴した感想。いわゆるカマボコではなく「レンジが狭い」と表現するのは言葉どおりの意味で、高音も低音も出ていない。そのわりに中音が傑出しているわけでもない、ということだ。

といっても低音が出ないのは想像していたとおりではある。バスレフポートがあるものの共振は高めで、聴感では100Hzから下はほとんど出ていないイメージだ。薄型かつ容積が小さいので、そりゃそうかといった感じ。

振動板が重いのかボイスコイルが重いのか、なんにせよ高音が聞こえてこない。金属質のシャラシャラした音がするものの、帯域的にも質感的にも伸びはイマイチでやや詰まったような印象を受ける。

中音は、輪郭を伴った音ではある。ただ、ヌケ感がよろしくない。

また、高めの中音から上があまり聞こえてこない。これは特に女性ボーカルに顕著で、かなり奥まった位置で歌っている。

高音が伸びないことも踏まえて、3.3μFくらいのコンデンサーを噛ませたツイーターを足したくなってくる。

全体としては、SX-100で受けた印象とそっくりだ。どうも自分の耳は、この透明の樹脂を貼り合わせたようなメタルシートのコーン型振動板との相性が相当悪いようだ。

加えて、しばらく聴いていると高音が気になりだして耳が疲れてくる。派手に盛り上げる高音でないにもかかわらずこうなるのはなぜだろう。

周波数特性を見る。

聴感と一致する。フルレンジドライバーにしては高域方向の音をよく抑えているなと思う反面、単独で扱うにはちょっと抑えすぎでは? とも思う。そんななかで9kHzに妙な突出があるのは、これがおそらく違和の原因になっているのだろう。

インピーダンス特性では、400Hzあたりに小さな山が見受けられるけれど、左右ともにまったく同じように現れるため、ドライバー固有のものの可能性がある。

内部

リスニングを長時間続けられないので、そこそこで切り上げて分解作業に入る。

ドライバーユニット

ドライバーユニットを固定しているのは、対辺2mmの六角穴の皿ネジ6本。

ドライバーの結線は圧着によるもの。このころのビクター製のスピーカーに見られる特徴だ。

奥行が短いにもかかわらず、磁気回路はフェライトのダブルマグネット。残念ながらアルニコマグネットではない。

ドライバー本体は、やや痩躯ではあるもののアルミダイキャストのしっかりとしたフレームに組まれている。

品番は「HSA1238-01B」とある。SX-100に搭載されたものは末尾が「A」だった。同モデルのフェライトマグネットバージョンということか。

振動板もおそらくアルミ製だろう。表層になにかがコートされたような質感で、ツルツルしている。

クロス製のエッジは塗られているダンプ材が少し硬化しているようで、ピストンのストロークが重い。これは指先で軽く揉んでおく。溶解させる必要があるほどカチカチに固まっているわけではないので、今回はこの程度で済ませる。

エンクロージャー

エンクロージャー側を見る。マグネットが物理的に収まるよう、バックパネルはドライバーの真後ろに窪みを作っている。

また、ドライバーのすぐ横は繊維板があり、内容積の3分の一ほどを隔離している。個室となった空間にはバスレフダクトがあり、つまるところいわゆるダブルバスレフっぽいことをしているようだ。

よく見ると、ダクトのある空間は、バックパネルが先に見たドライバーと同じように掘り下げられており、容積をギリギリまで確保しようとしているのがわかる。

限られたスペースのなか、筐体の剛性確保と容積確保のせめぎあいが見て取れるのだった。

隔壁のない反対側には、吸音材としてウールのシートが折り畳まれるようにして挟みこまれている。

整備

音質改善が難しい

じつは、音を聞いた段階から、隔壁を設けてダブルバスレフっぽくしてみたら多少なりとも低音が改善するんじゃないかと思っていたところだったので、それがすでに成されていたことがわかった今、手を入れたいことがなくなってしまった。

あとは、聴き疲れを抑えるためのフィルターを挿入するくらいか。ただ、ディッピングフィルターで特定の音をピンポイントで抑制するとしても、もとの特性が高めの中音から上の帯域が控えめであるなかでさらに濾波するのは、悪影響のほうが大きく出てしまうことも十分ありうる。しかしそれでも、聴きづらいよりはマシだろう。

ディッピングフィルターの構築

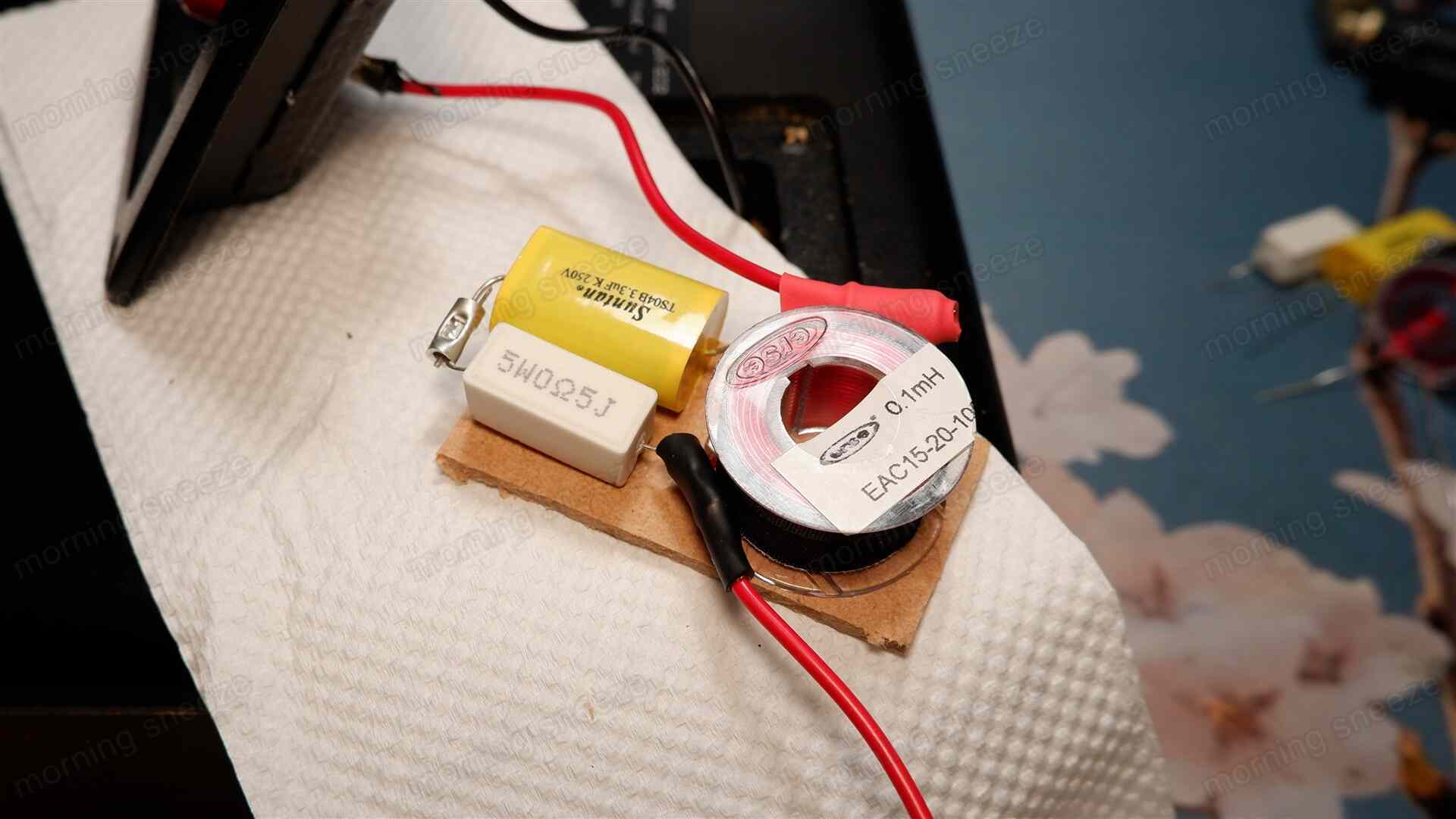

というわけで、シミュレーションで9kHzを抑える定数を見つけていく。

とりあえず手持ちの部材でなんとかなりそう。というか、手持ちの部材でなんとか構築できないかシミュレーションしたのだった。

仮で組んでみてシミュレーションどおりに働くことを確認してから結線へ。このスピーカーはソルダーレスを意識しているので、新たに設けるフィルターもそれに倣い、すべて圧着で組む。

コイルはコアコイルにしたいのだけど、今回は物理的に、スピーカーのマグネット直近に回路を固定することになるため、インダクタンスの狂いを恐れて磁気の影響の小さい空芯コイルとしている。ただ、そこまで気にする必要もなかったかもしれない。

コンデンサーに直列でくっつけている抵抗器0.5Ωは、無くても問題ないのだけど、ある程度は原来の特性を残しておきたいと思ったので、フィルターを少しだけ弱める感覚で設けている。たった0.5Ωでも、聴感でけっこう違ったりする。測定したグラフにも表れている。

コネクターユニットは丸ごと再利用。ケーブルもなるべくバラしたくないので、プラス側のケーブルを切断した部分に横入りするようにしてフィルターを挿入するかたちになる。

前面バッフルの裏面に、2液性エポキシ接着剤でガッチリ接着する。

ビス留めでもいいけど、バッフル板に穴を開けたくなかったのと、あとから接着剤で補助的に固めるなら初めから接着してしまえ、となった。

吸音材の追加

隔壁とバフレフポート周辺に、5mm厚のフェルトシートを貼りつけておく。

開口部の周囲に吸音材を置く所為は、最近有用性に気づいて試験的に取り入れている。といってもこのスピーカーにおいては、前面バッフル側の開口のノイズのほうが大きい手前、あまり意味は無さそう。

チューンらしいチューンはこの程度。あとは、表層を掃除してやるだけ。

整備後の音

一応、当初に意図したことは実現できている。耳をつくような音は無くなった。だけどそれだけだ。音が良くなったわけではない。

エッジを揉んだことが効いたのか、250Hzから下が少し持ち上がっている。そこに高音の主張が落ち着いたことが相まって、相対的に低音の量感が上がっている。バランスとしては思いのほか無難になったのは良かった。

整備前に懸念していたディッピングフィルターの悪影響は、特性上は最小限に抑えられているように見える。ただ、これについては高音の抑制が裏目に出ており、聴感では元のヌケの悪さがより目立ってしまっている印象だ。高音の主張で誤魔化していたのが取り除かれた、とでもいうべきか。

正直、フィルターがあったほうがいいのかオリジナルのままがいいのか、判断に困るところだ。聴きやすさを採るか、少しでも高域方向を持ち上げておきたいか。

再調整するならば、コイルをさらに小さいものにすることで、濾波の影響を弱めることくらいか。でも、はたしてどのくらい変わるのか。ここでの趣旨とは異なるけど、そこまでするくらいなら、音源側でソフト的にイコライジングしてしまうほうがいい気もしてくる。

別のアプローチとして、フィルターの代わりにコーンの前面の中心付近に被せるタイプの、いわゆるイコライザー、ディフューザーを設けることも考えられる。これであれば必要以上に音を削ぐことはないし、固定方法をマグネットにすれば着脱も容易だから、気に入らなければ取っ払ってしまえばいい。3Dプリンターがあれば適当なものを作って試行錯誤してみたいところだけど、あいにくそんなものは自分の環境には無い。

3Dプリンター、欲しいな……。

まとめ

少なくとも、現代のワイドレンジな音源をこのスピーカーで鳴らすと、物足りなさを感じてガッカリすることが多いだろうと思う。オフボーカルだったり古いソースだったりするとそこまで気にならないのだけど、そうでないならば、別途ツイーターを足すか素直に別のスピーカーに挿げ替えるほうが幸せになれるだろう。

創意工夫を凝らしているし、コストも掛けていて、意匠がやや垢抜けないもののモノとしての質感は良い。それなのに音が伴っていないのは、自分の環境のせいだろうかと疑いたくなってくる。

アルニコマグネット搭載のSX-100と同じ印象を持つあたり、どうも金属製のコーンそのものがニアフィールドに向いていないのかもしれない。もっとしっかりしたアンプで大入力を突っこんでやればまた違う印象になるのかもしれないけど、それが実現できるような環境を持つことは、甲斐性無しの自分ではおそらくこの先訪れないだろう。

終。