JBLのブックシェルフ型スピーカー「18Ti」が手に入った。劣化部の補修を施し、音を聴いてみた。

Tiシリーズ

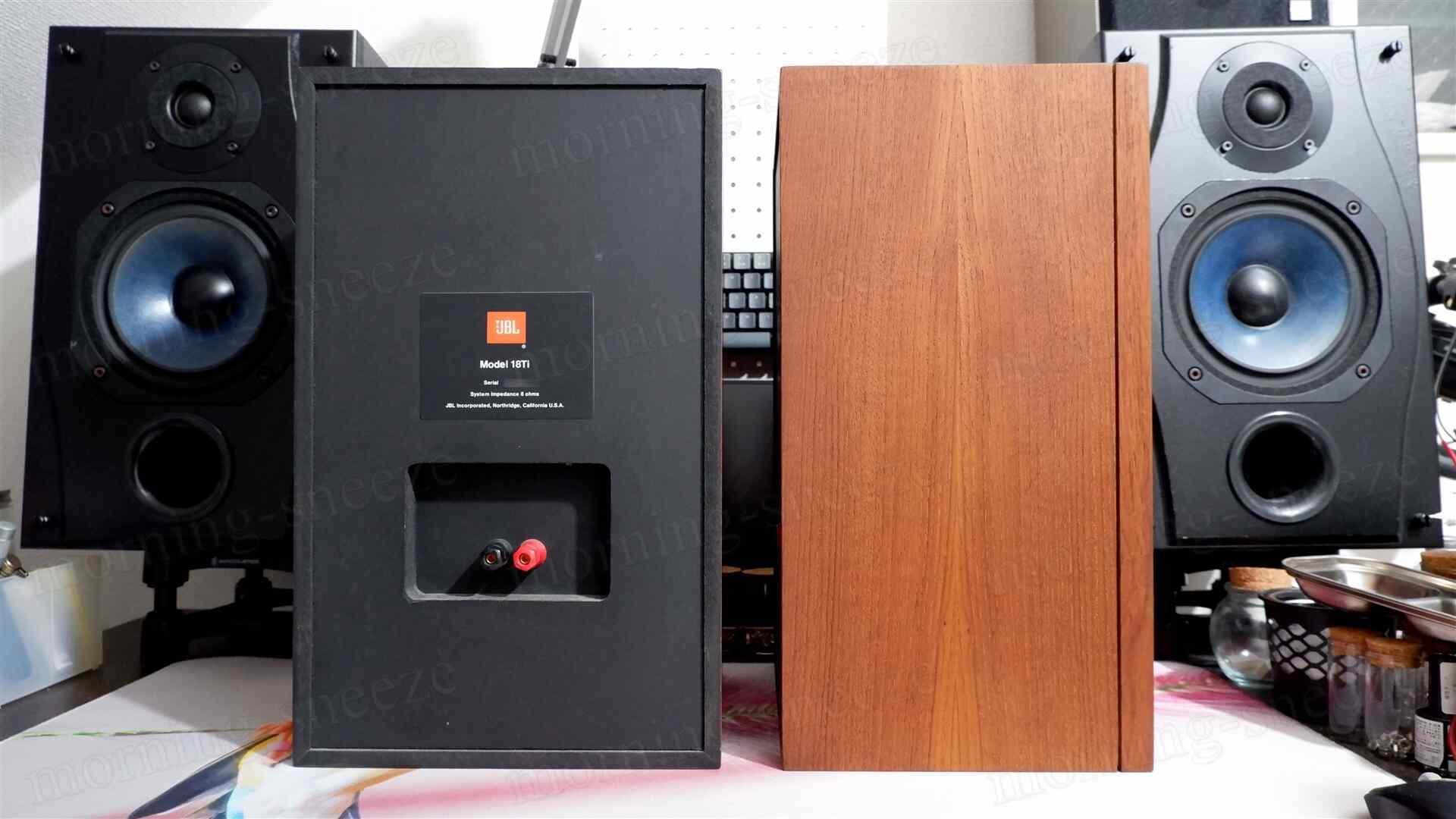

1980年代のJBLスピーカーが手元に届いた。「18Ti」という2ウェイシステム。

本機はシリーズ最小モデル。まだ現代のブックシェルフ型相当の体積の製品が少なかった当時ではかなり小型の部類で、机の上にギリギリ置けるかな、くらいのサイズ感となっている。

この18Tiのみ2ウェイシステムである。手持ちの資料によると、上には3ウェイの「120Ti」と「240Ti」、翌1985年には4ウェイ「L250」の改良機にあたるフラグシップ「250Ti」が発売されている。

"Ti"とあるとおり、ラインナップの全モデルに「ピュアチタンダイヤフラム」を搭載したユニットを備える。チタン蒸着のドーム型ツイーターを搭載したスピーカーの基となるのがこのシリーズということらしい。以降90年代にかけて、JBLスピーカーのさまざまなモデルに採用が見られるあたり、相当好評だったのだろう。

いくら小型とはいえ、デスクトップオーディオの枠からはみ出ることがない自分にとっては、このくらいの大きさのスピーカーが所有できる限界だ。JBLのスピーカーは好きだけど、これより年代が上がるとどれもみな大きすぎて置くことができないのが残念。

外観

エンクロージャー形状

JBLは奥行き方向の寸法が短いものが多いのも個人的に助かる。

本機も225mmと、机の作業スペースを圧迫しにくい。とはいえ1本8kgあり、古いスピーカーなりの重量。

バッフルデザイン

真四角で真っ平のバッフルに二基のドライバーとバスレフポートを配するデザインは、「4408A」に似ている。だけど、ミッドバスユニットは縦方向の芯線から微妙にズレて配されているのが特徴的。

仕上げ

仕上げは背面以外をチークの突板となっている。光の当たりかたによってはやや黄緑にも見える赤褐色。

現代ではスピーカーはおろか、家具やインテリアでも相当高価なものでなければお目にかかれない高級材となった天然のチークがていねいに張り巡らされているのは、圧巻というよりほかない。

背面

背面はシンプルに、バインディングポストとラベルのみ。

ポストは4mmバナナプラグが挿しこめる。裸ケーブルの場合、シャフトに開いている孔が小さめであるため、径の細いものしか挟めない。

ドライバー類

ツイーターはドーム型のグリルネットに覆われている。

ネジ頭がプレートにかかっていないことから、ユニットの着脱はミッドバスを取り外した状態でないと無理だろうな。

ミッドバスは、樹脂製コーンに紙製のセンターキャップ。

この灰色のコーン型振動板は、ポリプロピレン(PP)がベースの合成樹脂。PPに混ぜ物をすることで一般的なPPよりも剛性を上げてあるらしい。チタン製ツイーターに目が行きがちだけど、このPP製コーンについてもJBLでは本シリーズが初採用だった模様。

フランジ部にシミのようなものができて汚れている。サラウンド表面がベタベタするので、経年劣化で染み出た可塑剤が付着しているのだろう。

整備前の音

軽く音を出してみる。アンプはTEAC「A-H01」。スタンドとして、ISO Acousticsの「ISO-155」をショートセッティングにしたものを敷く。

最初、なにやらモゾモゾとした音が出てくる。もっと元気な音が飛び出てくるのかと思ったけど、意外と大人しいな、という印象。

高音はよく伸びている。クセも小さい。ツイーターが引っ張っていく調整かな、としばらく聴いていたけど、エネルギーのバランスはそこまで悪くなさそう。

大人しいという印象を受けたのは、中音の質感によるところが大きい。自分のなかでJBLは、中音が前に出てくるものだという先入観があって、それに外れているからだろう。耳が慣れてくるとそれも気にならなくなる。

低音は、速度のある弾むような音。量感そこそこ。レンジ感はやや狭いか。小音量だと物足りない感があるのは、劣化したサラウンドの影響が少なからずあるだろう。

周波数特性を見ると、わりとバランスがいいんだな、という印象になる。聴感では高音域がもっと出ているように思える。逆に低音はもう少し狭いように感じる。

インピーダンスは、公称が8Ωとあるわりには特性上は低めに出る。

内部

ユニットの取外し

見えているネジを外すだけ。ドライバー固定用のネジはすべてミリネジ。パッキンの固着もなく、容易にドライバーユニットを分離できる。

ツイーターはネジが無い状態で軽く叩くとゴトンと落ちる。

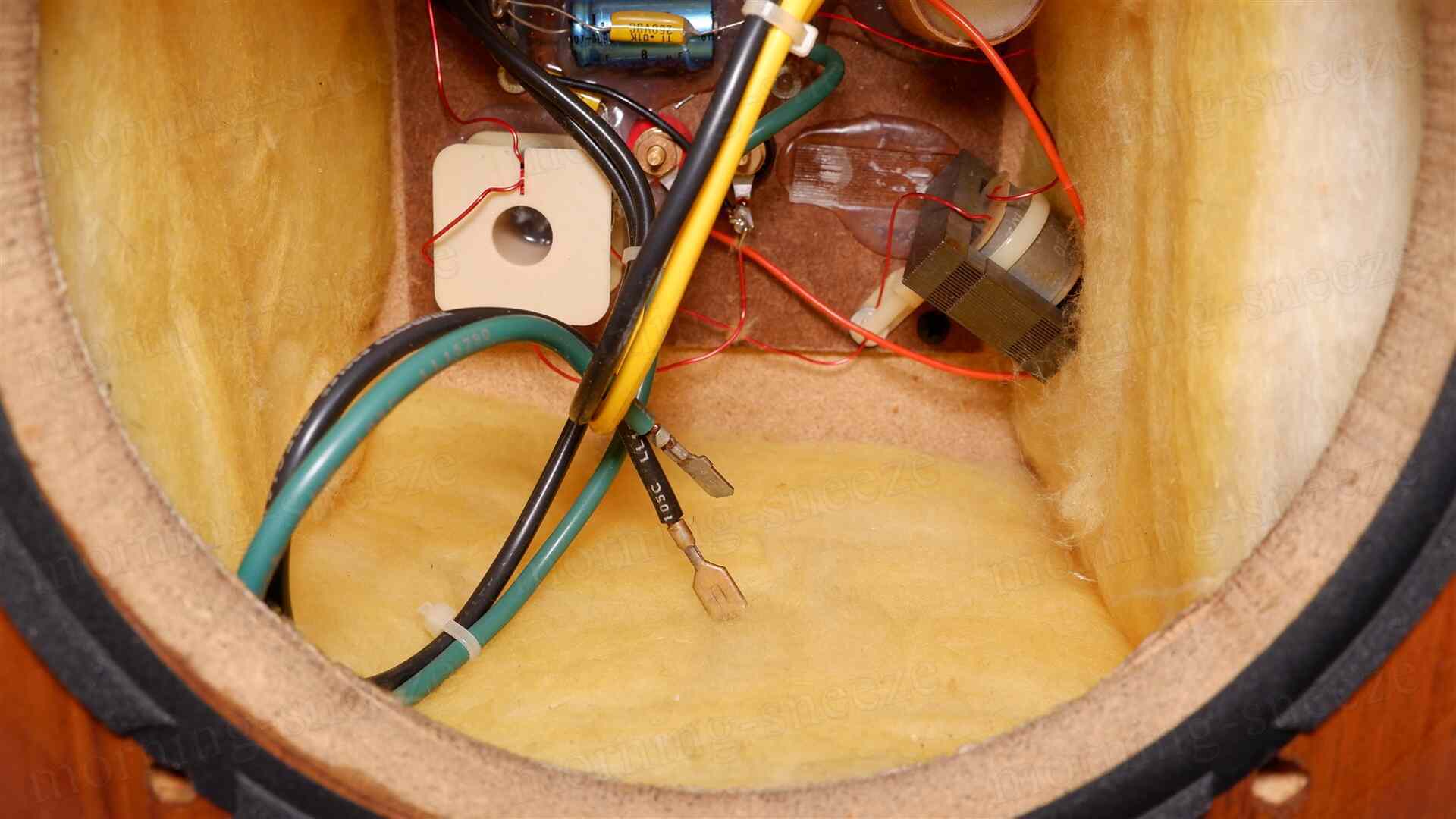

内部配線

ケーブルを接続する端子部が堅固なのは助かる。極性も間違えないし、ファストン端子並みに薄型でスピーカーの内部配線としても都合が良い。

各ドライバーに渡っているケーブルがMonster Cable。「SPECIAL 1A」というのはシリーズ名と品番だろうか。

インナーケーブルにしてはなかなか太いケーブルを使っている。専用の平形端子を使うまでには至らなかったみたいだけど。

エンクロージャー内部

エンクロージャーは、一見してMDF製のように見える目の詰まった板材だけれど、一応これでも特製のパーティクルボードになるらしい。内部は前面以外をグラスウールが覆っている。

背面側にあるディバイディングネットワークも前面側から外す。四隅のネジを外すだけ。

見ると、コイルのひとつが接着が剥がれている。

ディバイディングネットワーク

新しい素材が採用された意欲作であっても、繊維板の上にディスクリートで組まれたディバイディングネットワークからは前時代の仕様が感じられる。けだし、このシリーズは世代の混交期に誕生したのだろう。

紙製のスリーブ内に樹脂が詰められた、ひときわ大きな、そして見かけたことのない不思議な物体。

HPFの一段目にあたり、スリーブに"3.0UF"とあるため、とりあえずコンデンサーであろうことはわかる。ひとまず脇に置いてドライバーへ。

ミッドバス

ミッドバスは、小さいながらもガッチリした金属鋳造フレームに組まれたもの。フェライトマグネットもそこそこ大きめ。

最近は樹脂製のフレームもあたりまえになってきているけど、なんだかんだ金属製の重たい支持系の採用はそれだけで安心するものだ。

振動板は、同じPPでもヤマハのマイカ混錬PPのような光を透過するものではなく、ソリッドなグレーのコーン。その印象のためか、樹脂製にしてはある程度質量があるように見える。

サラウンドはゴム製だろうか。復元力はあるけど硬め。このままでも機能するけど、汚れているし、これは張替えかな、という感じ。

ツイーター

ツイーターは、椀形のプレートの中に隠れるように本体が収まっている。こちらもマグネットが大きめ。

Tiシリーズの上位機種から最廉価の本機まで、共通してこのドライバーユニットが搭載されている。シリーズの真骨頂であるため、それなりのコストをかけている風合いを感じる。

椀形プレートと本体を緊結するネジは、グリルネットの内側。このネットがけっこうガチガチに嵌っていて、溶剤を使わないと外せないだろう。頑張って外してみてもいいけど、特に用事が無いのでひとまずいいか、となる。

ワックスモールド

とりあえず、バインディングポストは分解が容易なので、取り外して洗浄。

例の紙筒コンデンサーは、内部を見てみる。樹脂が詰められていると思っていたものは、意外に脆く、滑りがある。どうやらこれは蝋らしい。

インターネットにお尋ねすると、「ワックスモールド」なるワードが見つかる。樹脂モールドが普及する以前は、湿気対策として蝋が使用されていたらしい。LPF側の電解コンデンサーと同じものでも事足りるところ、ツイーター直列のHPF用コンデンサーにこのようなものをあてがうというのは、よほどの理由があってのことのだろう。

整備

新しいサラウンドが届くまでのあいだ、それ以外の部分に手を入れておく。

コンデンサーの交換

ディバイディングネットワークのコンデンサーは、新しいものも電解コンデンサーを主体として構成する。ワックスモールドのコンデンサーなんて入手できないというか、そもそも製造しているのかもわからないので、ケミコンで代用。

抵抗器はそのまま。既存のコイルは導体が細いので、LPF側だけでも太いものに交換してもよかったかもしれない。

フランジの塗装

ミッドバスの既存のサラウンドを除去する。

それ自体は簡単なのだけど、その周囲のフランジ部にあるシミのような汚れは、手持ちの洗剤でいくら擦ってもまったく落ちる気配がない。こうなると、再塗装するくらいしか手立てが思いつかない。

既存の塗膜を簡単に落としたうえで錆止めを塗る。それを下地に、つや消しの黒を吹きつける。色味を揃えるために、ツイーターのプレートにも同じ塗料を上塗りする。

ネットの補修

本機の前面ネットは、生地自体に穴やシミも無く、樹脂フレームの破損も無いという奇跡的ともいえる良質な状態。ネットの一部がフレームから剥がれているので、その再接着を行うだけでOKとする。

剥がれている部分に布用の両面テープを挿し入れてネットを固定。さらにエポキシ接着剤を垂らしておく。

エンクロージャーの清掃

付着した汚れと、おそらく突板由来の古いオイルを落とすため、弱アルカリ性の洗剤でひたすら表層を擦る。

亜麻仁油を#800と#1500のスポンジやすりに含ませて、いわゆる油研ぎをする。

やすりがけ、ウエスで乾拭き、もういちどやすり、乾拭き、時間をおいて再度乾拭き。最近はオイルの残留をなるべく少なめにすることを心掛け、乾拭きはしっかりやるようにしている。

サラウンドの張りつけ

個人輸入したら別の品が送られてきたり、届いたものの質感がイマイチだったりして、ちょうどいい具合のサラウンドが手に入るまでひと月かかってしまった。

サラウンドは6.5インチ相当で、最外周が154mmだとフランジ部に隙間なくピッタリ収まる。しかし簡単に手に入る6.5インチの汎用品は155mmないし156mmが大半で、目的のものを探し出すのに苦労した。

サラウンドとコーンとの接着はB7000。フランジとの接着はT7000とする。

B7000は、しばらく前から「B7000plus」というものを試用している。こちらはPPの接着が謳われているものの、表面の硬化時間が無印B7000よりも早く、広い面積に塗り広げるには時間的猶予が短く難しい。扱いやすいのは無印B7000だな、という気がしている。

完成

整備後の音

最後に出音を聴いてからひと月以上経っているため、整備前の音からの変化がいつも以上にあいまい。それでも記憶を頼りに比較すると、低音は量感は思いのほか上がっていないものの、ブリブリゴリゴリした汚らしい音を出せるようになって、聴いていて愉しいというのが挙げられる。

もともとコーンのストロークが激しいタイプでないので、低音域に関してはこんなもんかな、という感じ。不足感は無く、このサイズでは十分だろうと思いつつも、できれば大音量で鳴らしたいところ。

中音と高音は、それほど変わっていない。高音は付加したフィルムコンデンサーの容量が上がっているためか、質感がややキレイ目に寄っている気がする。

特性的には、低音域の出力が明らかに上昇して、可塑剤が漏れ出たぶんの復元はできているように思う。

対して、高音域まで上がっている理由はよくわからない。コンデンサーの静電容量は換装前後でほとんど変わっていないので、おそらくコンデンサー自体の特性によるものと思われる。まあ、単に測定環境がリセットされているせいのような気もするけど。

まとめ

新旧交錯というべきか、古き良き時代の仕様と次世代を見据えた新機構が混成したスピーカーと言える。調和融合ではなく、伝統の革新におけるあくまでも過渡段階、新しいものを実用化するうえでの橋渡し役のような印象を受けた。

そんななか、シリーズ末弟である本機は、チタンダイヤフラムの性能を手軽に愉しむのみならず、パルプコーンのからの脱却を試みるメーカーの変革の布石のようにも思えた。

当時のオーディオ雑誌を開いてみても、本シリーズはそれまでのJBLの性格にはない音ということで賛否両論だったことを窺い知ることができる。18Tiしか音を聴いたことがない自分には感想はないけど、逸脱しているわけでは決してないとは思う。

終。